巴贝里斯·卡诺尼科的灰绿色布料

在第一次世界大战期间,比耶拉地区的制造行业依旧保持了大规模的生产运作,这其中也包括了巴贝里斯·卡诺尼科毛纺厂(Lanificio Barberis Canonico)。当时的工厂主、维塔莱的父亲朱塞佩·巴贝里斯·卡诺尼科(Giuseppe Barberis Canonico)仗义疏财,为意大利皇家军队提供了所需的充足的灰绿色布料。

除去人员牺牲的贡献,比耶拉地区的灰绿色布料在第一次世界大战中可谓是也作出了极为卓越的贡献。即便是在第二次世界大战期间,比耶拉的毛纺厂依然源源不断地收到来自军队的面料订单,但其规模与重要性已不可同日而语。正是1915年至1918年的那场战争,确立了由织布机构成的一条“内部前线”,比耶拉人、尤其是比耶拉的女性在这条战线上毫不退缩,一如既往地坚守。

在第一次世界大战的时代背景下,古老的萨沃伊蓝或浅蓝逐渐淡出人们的视线,而身着灰绿色军装的维托里奥·埃马努埃莱三世则成为了“灰绿国王”。在这一历史断层期,也就是由所谓的“红色两年”开启的、从一战结束到法西斯主义兴起的四年时间中,意大利的政治、意识形态、社会与文化领域的争斗尤为激烈,灰绿色也因此成为了一段特殊历史时期的色彩象征。服装色彩对比鲜明的人群在这条战壕中不断交错移动,有身着白色的天主教徒,有身着红色的社会主义或共产主义者,而灰绿色,不管人们是否愿意承认,则是穿在自由君主主义者、战争贩子和资本家们的身上。直至黑色出现,罩住了一切和所有人。这种色彩基调的变化,只需翻阅一下当年的报纸便能体会到。1922年,在“罗马进军”六天之后举行的庆祝胜利活动中,受邀参加官方仪式的军官们都身穿灰绿色制服,而在罗马城内,人们则以身着黑色衬衫来迎接意大利的新统治者。

1917年,阿尔卑斯山第四军团的一名下士在比耶拉的西蒙内·罗塞蒂摄影工作室中拍摄的一张身着灰绿色制服的照片。

但在此之前的岁月里究竟发生了什么呢?或许我们需要回顾一下,才能理解那段时期色彩和符号演变的意义。在第一次世界大战前夕,比耶拉人首次发现了灰绿色。这种“非颜色”的雏形可以追溯到著名的“阿尔卑斯山灰”( “莫尔贝尼奥” 阿尔卑斯山兵营队)——一项由当时的意大利阿尔卑斯山俱乐部米兰分部主席路易吉·布里奥斯基(Luigi Brioschi)于1905年发起的实验而起,当时其迷彩色的设计初衷着实令人钦佩。1911年的利比亚战争期间,在比耶拉有人尝试组建一支由青年和学生组成的志愿者部队,尽管组建目标并不明确,也许是为了在必要时有所准备,或者也是仅仅出于军事民族主义的动机。

这支部队原应配备有“非强制性要求的专属制服,但所有志愿者都必须佩戴军营的标志,即一顶灰绿色的帽子,帽徽左侧插有一个三色鹰羽装饰,绑腿上的带子也必须是灰绿色的”(引自1911年5月6日《比耶拉公报》)。当时在毛纺厂中工人们已经开始生产这种布料,只是这种颜色还不为普通民众所熟知而已。一年多后,“隶属于我们支队第二营的第54步兵团的新兵抵达城里。他们来自18S2届和以前的征兵队伍。在团部,士兵们换上了新的灰绿色作战服。这是第一次有穿着新制服的部队被派往我们这座城市。”

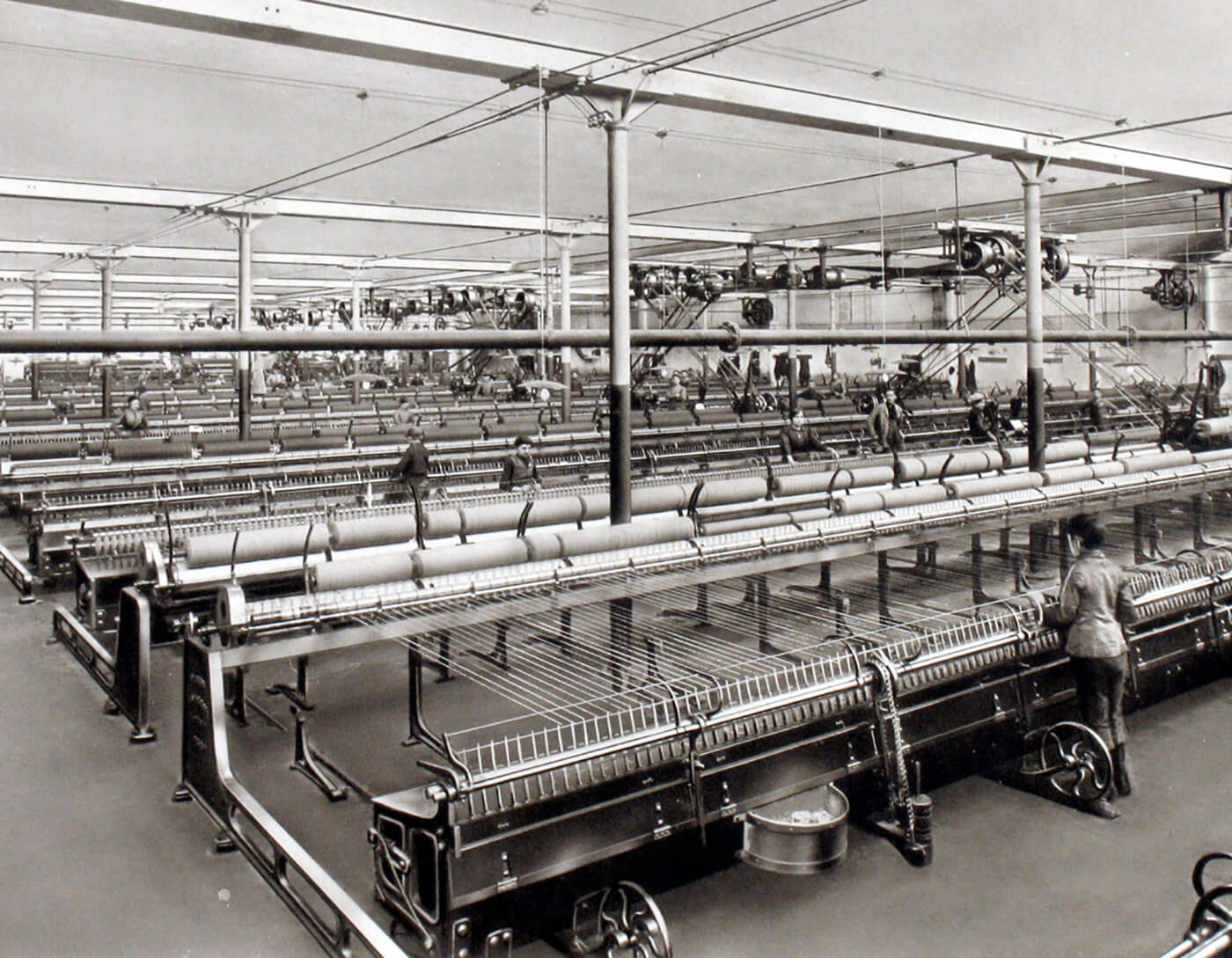

一张摄于1916年、比耶拉Lanificio G. Rivetti e Figli毛纺厂中的自转式纺纱机的照片。Rivetti毛纺厂是皇家军队宣布在比耶拉地区的“辅助工厂”之一,实际上这些工厂都是处于军管状态的军工厂。

从那一刻起,灰绿色布料已不再是什么新鲜事。反其道而行之的是,1918年11月4日停火后爆发的又一“战争”造就了另一种新局势。纺织业在承接了大量来自皇家军队的订单后,发现自己已沦入筋疲力尽的境地,到了1919年初,面对生产骤然放缓带来的危机显得束手无策。将生产从灰绿色转变为其他颜色并非一件简单的事情,除了产业惯性难以迅速适应现状外,人类的思维惯性也是一个重要因素。灰绿色被社会主义者视为“敌人”,红色阵营以无产阶级和工人阶级的激烈言辞,猛烈抨击那些通过灰绿色布料供应获取巨额利润的资本主义和军国主义利益集团。

这一指控虽有一定的合理性,但也存在很多夸大之处,尤其是在比耶拉地区,至少在毛纺织业中,尽管可能确实存在非法的额外利润,但情形与其他生产行业相比并不相同。当然了,人们实际在意的是这个问题的原则性,利润多少其实并不重要。灰绿色被贴上了负面标签。1919年6月24日,《比耶拉邮报》上发表了一篇直言不讳的宣传性质社论,标题为《Delenda Militia》(文章毫无保留地表达了和平主义的立场,战争在即时期,包括切萨雷·巴蒂斯蒂和贝尼托·墨索里尼在内的许多社会主义者都是狂热的干预主义者)。文中提到:“与其做身穿灰绿色制服的奴隶,不如做赤裸着强壮胸膛收割小麦的自由农民。”言下之意,与其做受资本和战争双重压迫的奴隶,不如争取赤裸裸的自由。

另一方面,企业家们也同样面临诸多问题,只是性质各异。他们试图在宣传上抵制某种形式的反抗,但因缺乏说服力而收效甚微。在资本家眼中,灰绿色是好善乐施的象征,他们用这些布料为那些英勇战士的后代们制作衣物。“在那动荡不安的年代里,工人的孩子、前线战士的后代以及在后方担任支援工作的孩子们都得到了精心的关怀与爱护。许多企业慷慨回应学校赞助机构(Patronato Scolastico)提出的诚挚请求,希望能得到灰绿色布料的边角料,通过赞助机构的协助为学校的孩子们制作短裤和衣服。”话说虽然总比没有强,但仔细想想,其实作用并不大。实际上,最大的难题在于如何恢复民用生产。早在1919年1月25日,《比耶拉论坛报》(La Tribuna Biellese)头版就出现了这样一个标题:“拯救意大利羊毛产业刻不容缓!”

1919年1月25日的《比耶拉论坛报》。

灰绿布,这种曾一度为企业带来丰厚利润的资源,如今却成为拖累企业发展的沉重负担。唯有通过出口才能刺激经济复苏。额外收益的问题,只需简单的计算便能解决。“自1916年1月起,战争部对灰绿色布料进行了定价规定,并为企业核算出4%的利润空间。但由于政府提供的原材料价格过高,几乎所有的毛纺工业家在向国家供应一米布料时,都会面临约一里拉的损失。实际上,当灰绿色布头的价格高达每公斤6.50里拉,棉花每公斤20里拉,十字绣羊毛每公斤34里拉,而布料的售价却仅为每米19.70里拉时,即便是一个外行人也能看出,企业面临的是严重亏损,但唯一的慰藉是:至少能为工人们保住工作。”可红色阵营中的人们并不认同这种行善者的观点,其中确实有一定道理。更为现实的情况是,灰绿色布料曾在前线保护了士兵,可当这些士兵重归工人阶级后却并未给他们带来自由,反而使他们陷入了冰冷的失业深渊。灰绿色既赋予了他们某种身份,也剥夺了他们的希望。它从一种制服的颜色变成了一种分隔人心的颜色。

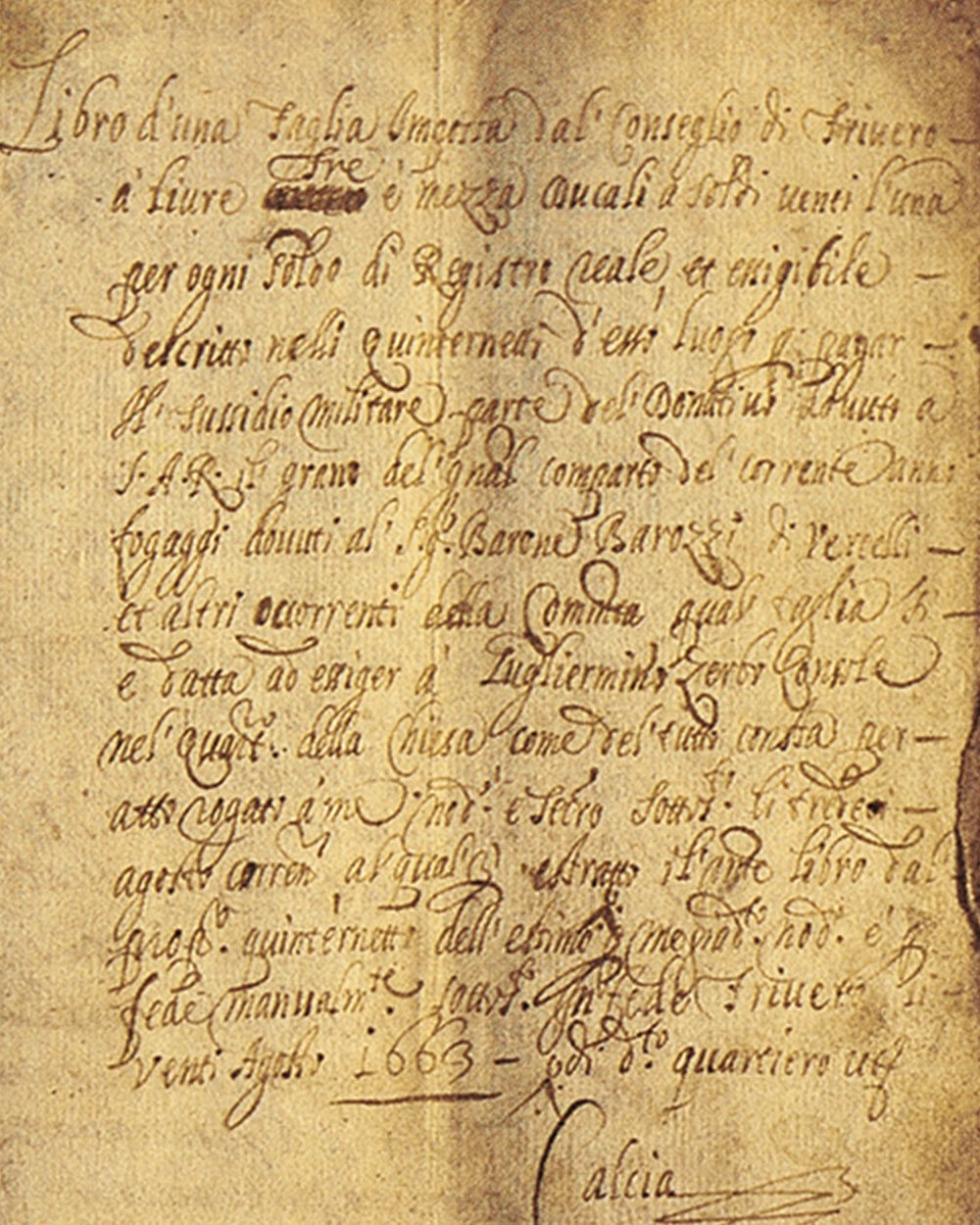

灰绿色布料至今依然保存在维达莱历史档案馆中。在Lanificio Giovanni Tonella e Figli毛纺厂1912年冬季样品册里就可以看到一个有趣的案例。当时第一次世界大战尚未爆发,但皇家军队的颜色已为人所知。但没有人能预料到,这种颜色不久后将成为主导整个意大利半岛的颜色。